坂田幸樹:株式会社経営共創基盤(IGPI)共同経営者(パートナー)、IGPIシンガポール取締役CEO

さまざまなサービスで利用できるシンガポールの国民IDだが、その価値を圧倒的に高めているのは?(写真はイメージです) Photo:PIXTA

さまざまなサービスで利用できるシンガポールの国民IDだが、その価値を圧倒的に高めているのは?(写真はイメージです) Photo:PIXTA

すでに日本よりも圧倒的にDXが進む東南アジア各国。中でもシンガポールはその最先端を走っている。一方、日本ではマイナンバーの導入一つに悪戦苦闘している。その理由と、それによって生み出される大きな違いとは?

国民はもちろん居住するすべての人にID

私が住んでいるシンガポールでは、大人だけでなく、子供までが国民IDカードである「国民身分証明書」を保有している。国民身分証明書は、NRIC(National Registration Identity Card)と呼ばれ、すべてのシンガポール国民と永住権保持者に発行される。

国民IDカードには、国民ID以外に証明写真や指紋の他、生年月日、性別、民族などが記載されている。カードにはバーコードも記載されていて、建物での入館登録をするときなどに使用される。この国民身分証明書は、身分証明、納税、銀行取引、選挙投票などの公的手続きに使用することができる。

なお、シンガポールでの就労や居住を許可された外国人にはNRICではなく、FIN(Foreign Identification Number)が発行され、NRICと同じような機能を有している。私もシンガポールで就労許可を得た際にFINが採番されている。

また、シングパス(Singpass)というシンガポール政府が提供するオンライン認証サービスに登録することで、さらなる利便性を享受できる。シングパスを使えば、個人が自分自身をオンライン上で認証し、政府機関や民間企業が運営するさまざまなウェブサイトでの手続きをスムーズに行うことができる。

また、シングパスのスマホアプリを使えば、物理的なIDカードを携帯しなくても、スマホからカード情報を閲覧することができる。さらに、このアプリから、戸籍情報や保有している不動産、ワクチン証明書などを閲覧することもできる。

IDにスマホ番号と銀行口座が紐づいている

さまざまなサービスで利用できるシンガポールの国民IDだが、その価値を圧倒的に高めているのは、国民IDにスマホ番号と銀行口座番号が紐づいている点といえる。

たとえば、政府からの納税関連の通知は、すべてSMSでスマホに届く。紙の通知を待つ必要はなく、プッシュ通知により見逃す心配がないので、私はとても便利だと感じている。

また、国民IDが銀行口座番号と紐づいているため、銀行引き落としの設定をしておけば、毎月自動的に納税することもできる。所得控除を受けることができる寄付金なども、寄付をする際に国民IDを記載しておけば、特別に申告をしなくても自動的に控除される。さらに、シングパスは企業IDとも紐づけることができる。シングパスを持っている個人は、企業IDとしてのコープパス(Corppass)に登録することができる。コープパスとは、企業が政府機関との取引を行うためのオンラインサービスである。企業はコープパスを使用して、税務申告、ビジネス許可申請、社会保険の登録など、さまざまな政府機関との取引を行うことができる。

つまり、企業トップや管理部門の担当者が国民IDとそれに紐づくオンライン認証サービスのシングパスに登録していれば、一つのIDで個人のみならず、企業にとって必要なさまざまなサービスを受けることができるのである。

たとえば、就労ビザの申請をするためにMOM(Ministry of Manpower:労働省)のウェブサイトにログインするときと、最新の規制動向を確認するためにMAS(Monetary Authority of Singapore:シンガポール金融管理局)のウェブサイトにログインするときに同じIDを使用することができる。スマホアプリと連動したセキュリティも用意されているため、多数のパスワードを管理するわずらわしさもない。

シンガポールのコロナ対策が成功した理由

この国民IDが極めて効果を発揮した例を挙げよう。2020年から世界中で猛威を振るったコロナ禍である。

シンガポールではリアルタイムに感染状況を把握してクラスターの発生を抑制した結果、23年3月16日時点の人口10万人当たりの死者数は29人(日本は58人)と※2、世界的にも極めて優秀な結果を残している。これはシンガポール政府の全体構想力あってこその話ではあるが、それを可能にしたのがまさにこの国民IDであったのだ。

一例を挙げれば、建物の入退室管理がある。コロナ禍のシンガポールでは、政府主導で開発が進められたトレーストゥギャザー(TraceTogether)というアプリで、すべての建物の利用者の入退室が管理された。

この入退室管理に使われていたのが国民IDで、建物の利用者は各自のスマホを、スマホを持っていない場合は政府から配布された物理的なトークンを、建物入り口に設置されたトレーストゥギャザーのアプリ画面にかざすことで、建物に入ることができた。

政府から建物側に出された指示は、「国民IDごとに、建物の入退室をリアルタイムに把握せよ」というものである。その実現のためのツールとしてトレーストゥギャザーが開発・リリースされたのだ。

ここで特筆すべきなのは、国は確かに人の動きの管理を行ってはいたが、それ以外の具体的な運用は、それぞれの建物のオーナーに任されていたということだ。

たとえば、各建物の入り口でスタッフがスマホやタブレットを使って一人ひとりをアプリでチェックしているケースもあれば、駅の自動改札のような設備を導入しているケースもあった。自動改札のような設備も、さまざまなメーカーが参入しているように見受けられ、使いやすいものから、故障ばかりしていて有効に機能していないものまで多種多様だった。

なぜ、このような運用が可能だったかというと、政府によるコロナ対策の方針がフェーズごとに明確に策定され発表されていたからである。たとえば、フェーズごとに「飲食店は夜22時半には閉店しなければいけない」「結婚披露宴は250人以下の参加者で事前検査をしなければいけない」「屋内ジムではグループ当たり人数を最大5人とする」などである。

そして、各フェーズにおける感染拡大状況の目安や規制が定められており、それぞれのフェーズの期間の目安も定められていたため、国民や企業は「コロナ禍はいつか収束するもの」だという認識を持つことができた。要は、国を運営するためのプラットフォームとしての国民IDがあったことで、現場が政府の方針に基づいて臨機応変に対応することができたということである。

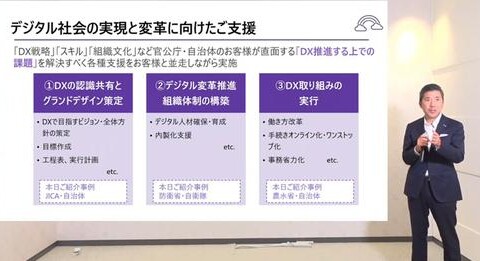

「個別最適」に終始してしまった日本

一方の日本では国民IDが付与されていなかったため、感染者の把握や人の動きの把握は困難を極めた。政府が提供したアプリもほとんど活用されないままに終わった。一方で、ワクチン接種や病院への対策は地方自治体にほぼ丸投げし、現場は大混乱に陥った。

その結果、ワクチンをまったく接種しない人がいる一方で不正に複数回受ける人が現れたり、いわゆる「自粛警察」「マスク警察」と呼ばれるような人が現れて社会が混乱したりといった状況が起こったことは記憶に新しい。

それでも、日本では現場の人たちが頑張るので、一定期間を経ると事態は収束する。今回も現場の人の働きは本当に頭が下がるものだった。

しかし、こうして「やっぱり現場が大事」という話になると、現場に権限が集まり、結局「個別最適」に終始してしまう。これは、全体最適を求めるDXとは極めて相性が悪い考え方であり、結局、デジタル化による部分的な改善活動で終わってしまう。

そうならないためには、政府が方針と施策を明確に紐づけた上で主導するということがやはり、必要なのである。

もう一つ重要なのが、施策を有期のものとすることである。シンガポールのコロナ対策ではフェーズごとに「飲食店は夜22時半には閉店しなければいけない」などの規制があったが、状況が改善しフェーズが変わって必要がなくなった規制は、瞬時に撤廃された。そしてその情報は政府のウェブサイトやスマホアプリで直ちに通達された。坂田幸樹

『デジタル・フロンティア』(PHP研究所)

必要がなくなった規則をダラダラと残しておかないことで、既得権益の発生を最大限排除することができる。逆に方針と施策が紐づいていなかったり、期限が明確に設けられていなかったりすると、スギ花粉症患者ばかり増やしているスギの植林に対する補助金のように、永久に残り続けてしまう。

シンガポール政府は、国民IDという基盤があったことで、誰もが初めて体験する新型コロナウイルスに対して明確な対策の指針を打ち出すことができた。同じくコロナ対策の成功例として言及される台湾もまた、全国民にIDが付与されている。

日本ではマイナンバーの印象から、IDに対して否定的な人もいるかもしれない。しかし、少なくともDXにおいてIDは必ず必要となるものだ。ID破綻なるアプリケーションの一種ではなく、DXを起こすために必要な基礎インフラなのである。