2020年度から、小学校でプログラミング教育が必修化されたことにより、STEM教育(科学、技術、工学、数学の分野を統合的に学ぶ教育プランのこと)など、早期教育への関心が高まっている。その中でも、とりわけ幼児教育については、「成果を測るのが非常に難しい分野」と言われており、親が多額の教育費用を掛けているにも関わらず、「成果が見えない」「成果が実感できない」といったことが課題となっている。

また、夫婦共働きがあたりまえとなった今の時代では、親が子どもに費やせる時間も減っていることに伴い、親子のコミュニケーション量も減少傾向にある。

そうした悩みを持つ親に向けて、印刷総合会社の大日本印刷(以下、DNP)は、子どもの「知りたい」「なんだろう?」といった知的好奇心を高め、親子のコミュニケーションの質を高めることができる「魔法の虫めがね」を提案している。

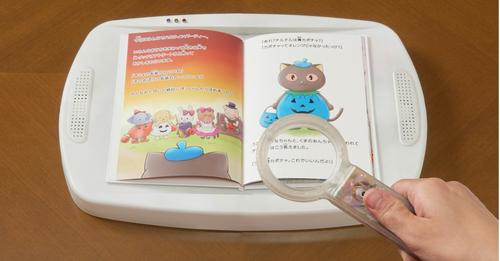

魔法の虫めがねは、かざしたものをAIが認識し、音で伝える情報デバイス。手持ちの本や絵本、図鑑などに魔法の虫めがねをかざすことで、子どもが「知る楽しさ」を体験できる。それに加えて、子どもが興味を持ったモノをアーカイブ・分析することで、親に子どもの興味関心の見える化を提供している。

DNPが、なぜ「魔法の虫めがね」を開発するに至ったのか。以下は、本プロダクトのプロジェクトリーダーを務める阿部友和氏のコラムだ。

「最近、子どもが虫めがねにハマっている」

開発の始まりは、2020年2月〜8月にかけて実施したハッカソンにある。AIやクラウドに興味を持つエンジニアがオンライン上で集まり、「子どものために何かをしたい、子どもが使ってくれるものを作りたい」という思いから、プロダクトの開発はスタートした。

集まったエンジニアは子どもを持つ親が多く、アイデアをブラッシュアップさせていく中で、「最近、子どもが虫めがねにハマっている」というメンバーの一言から、一気に魔法の虫めがねというプロダクトのアイデアがまとまっていった。それから、「とりあえず、作ってみよう」ということになり、段ボールで虫めがねを作り、電子回路を組み合わせて、ハリボテのようなMVP(実用最小限の製品)が2週間で完成した。

その後、社内デモや社外展示、体験会を通して、さまざまな人からのフィードバックを受けながら、プロダクトをブラッシュアップさせ、2020年11月にプロジェクト化が決定した。

「親子の声」こそ、最高のフィードバック

プロジェクト開始から約1カ月後の2020年12月、私たちは埼玉県・三郷市で行われた絵本イベント「えほんよもう – 三郷SDGs推進イベント」にブース出展しており、そこでユーザーである親子の声を聞くことにした。

https://signal.diamond.jp/articles/-/1019