商用サービスのリリースが加速している量子コンピューター。国内稼働2年目に突入しているIBM Quantum System Oneをはじめ、現在、富士通、東芝、NEC、日立製作所が疑似量子コンピューターの提供を開始している。そもそも量子コンピューターとは何か、その仕組みを解説するとともに各社の最新動向を紹介する。

執筆:フリーライター/エディター 大内孝子

<目次>

量子コンピューターとは?なぜ“夢の計算機”なのか

量子コンピューターの原理となる量子の「振る舞い」

量子ゲート方式での量子による計算とは

量子アルゴリズムとは?歴史からひも解く

最適化問題に特化した量子アニーリングおよび疑似量子コンピューター

量子コンピューターの現状と課題

量子コンピューターとは?なぜ“夢の計算機”なのか

これまでコンピューターの性能を引き上げてきたのは、基本的には半導体技術の進歩だ。半導体の回路を小型化し、たとえばk分の1に細かくすると動作速度がk倍あがり、回路の集積度はkの2乗になり、消費電力がk分の1に下がるという具合に進んできた。開発メーカーはチップ上の論理ゲートの数をいかに増やし、高速化、高機能化、大容量化、低価格化するかでしのぎを削ってきた。

もちろんアルゴリズムの進化という面もある。さらには、ディープラーニング+GPUといった機械学習技術の登場によってコンピューターの性能は大きく向上し、”できること”を格段に広げている。

ただ、コンピューターの根本の動作原理自体は変わらない。現在のコンピューターは電圧の高低で「0」と「1」の2ビットを表し、ビットで論理演算(論理演算を行う電子回路を「論理ゲート」という)を行う。どんなプログラムも最終的にはビットの演算処理で実行される。

その仕組みが変わらない以上、「コンピューターをより高性能にする」というのは、上述したように(論理ゲートの数を増やし回路を小型化する、などにより)チップ上の回路の集積度を上げて計算処理スピードを得る、ということになる。

しかし、集積率の向上にはいずれ物理的限界が来る。また、従来のコンピューターでは計算できない、「組み合わせ爆発」現象を起こしてしまう最適化問題も存在している。こうした、いまだ解析しきれていない事象を扱うため、スーパーコンピューターを含め、次世代コンピューティングの研究開発が行われている。

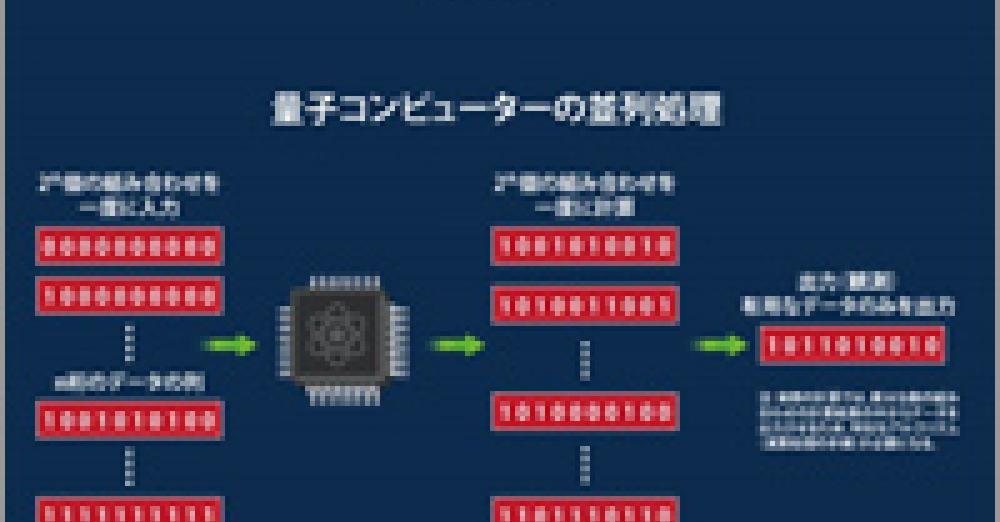

量子コンピューターもその1つ。従来のコンピューターとは異なる動作原理で「計算するプロセス」を実現しようというもので、「重ね合わせ」や「量子もつれ(エンタングルメント)」といった量子力学的な振る舞いを使って計算を行うシステムだ。特に注目が続く理由は、実用化されれば革新的な性能が得られるという期待感にある。

量子コンピューターが話題になり始めた頃よく言われていたのが、ICT技術のさまざまな場面で使われているRSA暗号を解いてしまうという脅威論だ。それくらいの進化が起こる可能性が量子コンピューターにはあるということになる。

商用の量子コンピューターが登場している今、その話はどうなのかというと、まだ技術的にそこまでの性能に至っていないため、すぐにでもRSA暗号が破られてしまうという状況ではないというところだ。そのあたりも含めて、本稿では量子コンピューターの基礎とその可能性を見ていこう。

量子コンピューターの原理となる量子の「振る舞い」

続きは以下~

https://www.sbbit.jp/article/cont1/34458